「干しにんじんが大好きで自分で作るようになったのですが、しばらくすると黒くなってしまうんです。どうしてなんでしょう?」

とのご質問をいただきました。

にんじんが黒くなる理由、せっかく作った干しにんじんを黒くしないための対策について解説します。

目次

切干し大根7つのレシピ、無料プレゼント中!

サステナブル料理研究家、一般社団法人DRYandPEACE代表理事のサカイ優佳子です。

2011年からは特に、現代のライフスタイルに合わせた乾物の活用法の研究、発信に力を入れ、著書14冊(うち、乾物関連7冊)になりました。

- 食品ロス削減

- 省エネ

- もしもの時の備え

そして意外かもしれませんが、料理を時短にしてくれるのが乾物。

いいことだらけの乾物をふだんの食卓に取り入れる方法を、このブログでもいろいろお伝えしています。

乾物に関する役立つ情報満載の無料メルマガを書いています。

ぜひ、乾物仲間になってくださいね!

![]() 「乾物ってこんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

「乾物ってこんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

なぜ乾物?について、インタビューを受けました。

20分ほどの動画です。ご覧いただけたら嬉しいです。

![]() Re・rise News

Re・rise News

1 にんじんが黒くなるのは、りんごの褐変と同じ

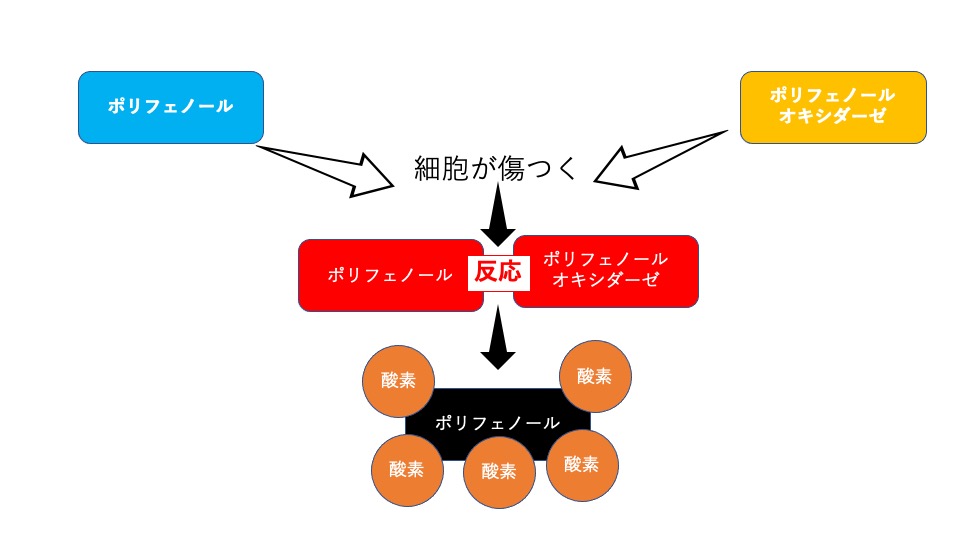

にんじんが黒くなるのは、細胞の中に存在するポリフェノールと、酸化酵素(酸素と結びつける働きをする酵素)であるポリフェノールオキシダーゼが、細胞壁が壊れることによって出会い、反応することによって起こります。

切ったりんごの表面が茶色くなる「褐変」と同じ現象です。

にんじんの場合は、りんごの褐変のようにすぐに色が変わる「即時型」の反応ではなく、ある程度の時間を経て色が変わる「遅延型」と言われます。

(参考 化学と生物 vol.45 no.6 2007「酵素的褐変 とその制御」村田容常)

なので、切ってすぐには見た目に変化はありませんが、ポリフェノールが徐々に酸素と結びついて、にんじんは黒ずんでいきます。

2 にんじんが黒くなってしまうメカニズム

- ブラシなどでゴシゴシこすって洗う

- 切る

- 乾燥する

などによって、にんじんの細胞壁が壊れてポリフェノールの酸化が始まります。

店頭に並べる前に、泥やひげ根を落とすためにブラシで洗います

土の中から収穫するにんじんは、普通は泥やひげ根を落とすためにブラシでこすって洗ってから店頭に並べられます。

ブラシでこすれば、にんじんの表面に傷がつきます。

にんじんを干すときは、一本そのままではなく、薄くあるいは細く切って干すのが普通です。

干すということは、当たり前ですが乾燥させることです。

ポリフェノールと酸化酵素ポリフェノールオキシダーゼが結合しやすいお膳立てが、完全にできてしまうわけです。

にんじんを千切りピーラーで細切りにして広げて干します

3 黒くならないための対策

そうは言っても、せっかく干したにんじんが黒くなってしまうのは嫌ですよね。

黒くさせないためにできることをまとめてみます。

皮を剥(む)いてから干す

ミツカングループの会社の研究によれば、にんじんのポリフェノールは、皮の部分に果肉の8倍も多く含まれます。

(参考 ミツカングループ (株)ZEMBU JAPANの調べによる 「ポリフェノールの種類と効果を解説!最適な1日の摂取量とは?」)

酸化酵素ポリフェノールオキシダーゼが活性化することを「PPO活性」と呼びます。

このにんじんのPPO活性は75%が皮の部分でおきるとする論文を見つけました。

(参考 日本調理科学会 誌Vo1.36No,3(2003)「野菜のポリフェノール酸化酵素の部位別活性と熱感受性」若山忠明 関根由喜夫)

なので、まず第一に考えられる対策としては、にんじんの皮は剥いてから干すことです。

にんじんに関しては皮つきのまま乾燥させると、皮のところが黒くなってしまい、特に初めて干す場合は、カビとの区別がつかず、食べていいか不安にもなるでしょう。

それを避けるために、皮を剥いて干すようにと自家製乾物づくり講座でもお伝えしています。

低い温度で保管する

にんじんのPPO活性は、温度によってその活発さが変わります。

「最高15℃、平均 10℃以下であれば黒ずみ症の発生を抑制する」のだそうです。

(参考 「ニンジンの流通販売過程における 「黒ずみ症」発生条件の解明とその改善策の検討」 環境資源学専攻 生物生産工学講座 食品加工工学 西川 知希 修士論文北海道大学 大学院農学院 修士論文発表会,2017年2月7日)

ニンジンは通年販売されていますが、本来は冬野菜です。

流通過程での黒ずみも、7〜9月の高温期に主に発生しているといいます。

そういえば、夏場に宅配で届いたにんじんを冷蔵庫に入れておいたところ、数日で表面が黒くなってしまい、あわてて食べたこともありました。

有機野菜専門の八百屋ぶどうの木のサイトでは、にんじんは温度変化によっても黒くなりやすくなることを指摘しています。

そして、驚くことに「夏の人参は特にデリケートです。手から伝わる熱も苦手です」とのこと!

ちなみに、野菜のプロは、家庭でにんじんを保存する場合、乾燥を防ぐために新聞紙などで包んでからビニール袋に入れて冷蔵庫に保管することを推奨しています。

ビニール袋に入れたまま保存すると湿気がこもり、それがまた細胞を傷つけることになるとのこと!

にんじんって、長持ちする常備野菜の一つという認識でしたが、実は意外にデリケートなんですね。

(参考 :ぶどうの木「にんじんの黒ずみはなぜ起きる?食べても平気?防ぐ方法は?」)

干しにんじんの場合も、夏の暑い時期に干すと、しばらく経つと黒くなる可能性が高いといえそうです。

自分で乾燥させた場合、黒くなったのが褐変なのかカビなのか、つまりは食べることができるのかどうかの判断に迷ったら、安全をとって捨ててしまう人の方が多いのではないでしょうか。

丸のままのにんじんであれば、全体がブヨブヨしているなど触感で判断することもできますが、干しにんじんの場合、そうやって判断することができません。

それなら潔く冷蔵庫に入れて保存するのも一つの手ですよね。

平均10度以下なら黒ずみが防げるというのですから。

それでも、生のまま冷蔵庫に保存するより長くもつし、急いでいるときに包丁いらずで料理ができる乾燥野菜のメリットはしっかり残っています。

干したからこそできる美味しい調理法もあります。

これについては別の機会にご紹介しますね。

写真だけ、ご参考までに。

干しにんじんとレーズンのヨーグルト戻しサラダ。濃縮されたにんじんの甘味に驚きます。

棒寒天と干しにんじんのオレンジ風味サラダ。常温で保存できるものだけで作れるので「もしも」の時にも食べることができます

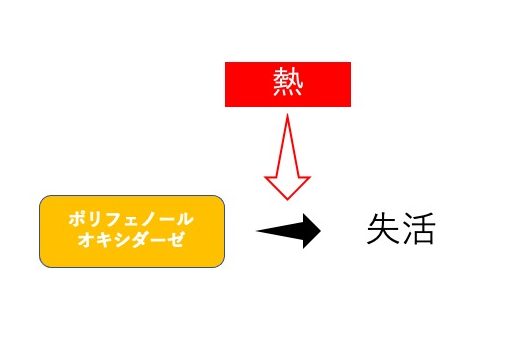

加熱してから干す

加熱することによっても、酵素であるポリフェノールオキシダーゼは失活します(働かなくなる)。

ただ、にんじんのポリフェノールオキシダーゼは、他の野菜に含まれるそれより手ごわいのだそうです。

にんじんの場合、90度で120秒加熱することで、ポリフェノールとポリフェノールオキシダーゼの結合を9割減らすことができるというデータを見つけました。

(参考 日本調理科学会 誌Vo1.36No,3(2003)「野菜のポリフェノール酸化酵素の部位別活性と熱感受性」若山忠明 関根由喜夫)

以前、乾物屋さんが、にんじんは蒸してから乾燥していると言っていたことを思い出しました。

流通している間、お店に並んでいる間に黒くなってしまうのを避けるために必要な工程ということなのでしょう。

脱酸素剤を使う

そもそも、酸素がなければ酸化酵素のポリフェノールオキシダーぜがあっても、ポリフェノールが酸化することはありません。

だから、黒ずむことはないわけです。

ということは、干したにんじんを保存する際に、脱酸素剤とともに密封袋に入れて保存すれば黒くならないはずですよね!

まとめ

にんじんを干す時に黒くなってしまうのは、細胞壁が壊れることで酸化反応が始まるからです。

黒くなるのを防ぐには、

- 皮をむいてから干す

- 茹でる、蒸すなど加熱してから干す

- 保存する場合は、脱酸素剤を入れるか冷蔵庫にいれる

ということになりそうです。

ただ、褐変自体は毒ではなく、食べても問題がないということは付け加えておきますね。

お役に立てたら幸いです。

平均開封率50%を超えるメルマガ

の読者登録はこちらから

<ローリングストックを実現するためのレシピ本のご案内>

Udemyというビデオ講座プラットフォームで公開している4つの講座の内容を2冊にまとめたものです。

それぞれに28のレシピと、利用する乾物についての防災的視点での解説集をつけています。

1冊900円ですが、kindle unlimitedにご登録の方は無料で読むことができます。

*初めて登録の方は30日間無料(期間経過後は月980円)なので、初めての方は超お得!

そうでない場合も2冊とも読んでいただければ元が取れます。

→kindle unlimitetd登録はこちらでできます。

コメントを残す