サステナブル料理研究家、一般社団法人DRYandPEACE代表理事のサカイ優佳子です。

2011年からは特に、現代のライフスタイルに合わせた乾物の活用法の研究、発信に力を入れています。

日々の食卓を手軽に美味しく楽しみながら、キッチンから世界をみる眼を持ち続けたいと思います。

日々の食に役立つ情報をお届けする無料メルマガを書いています。

ぜひ、キッチンから世界をみる仲間になってくださいね!

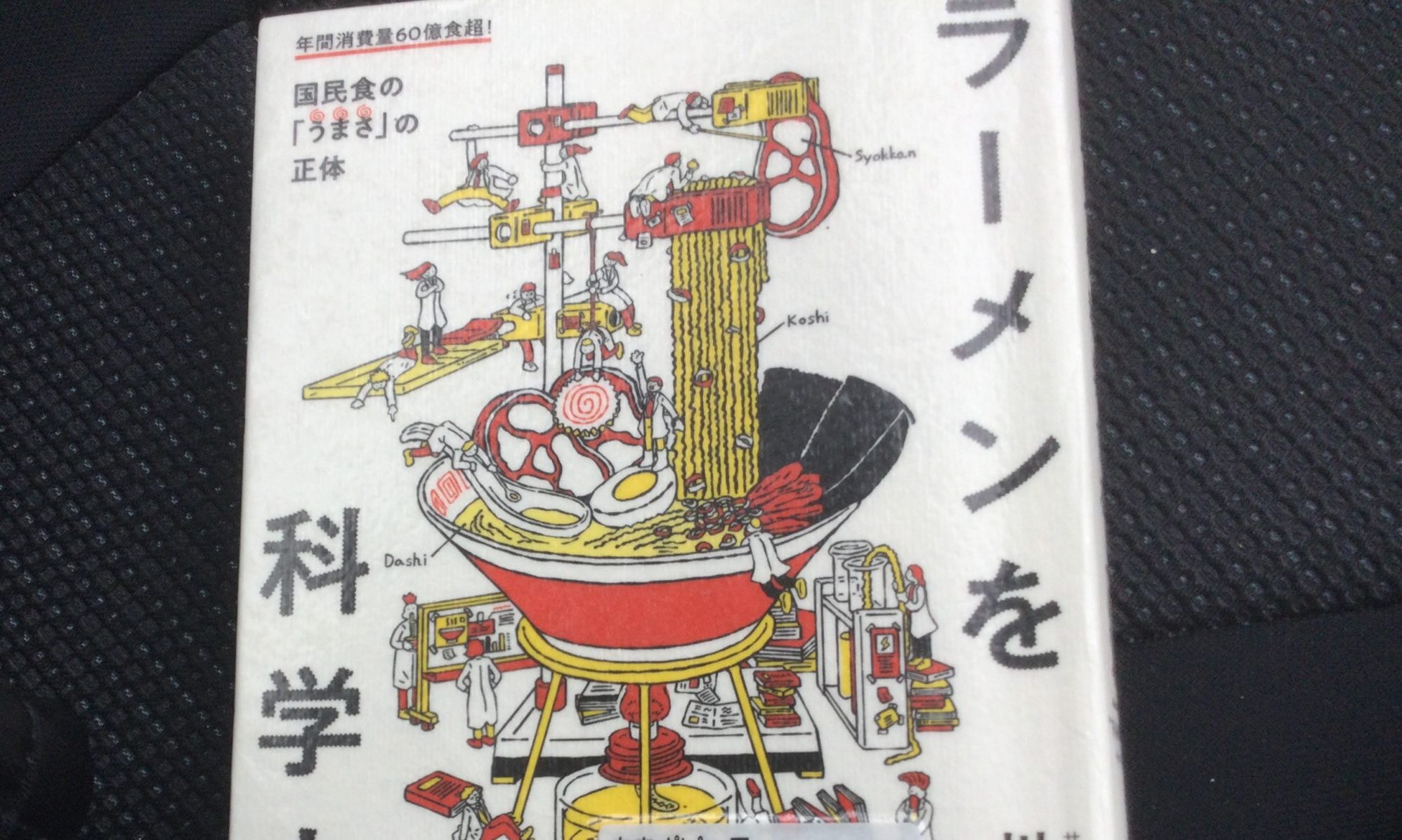

![]() 「サカイ優佳子の 楽しく 美味しく 未来を創る」

「サカイ優佳子の 楽しく 美味しく 未来を創る」

ここ数年、「フードテック」という言葉がメディアにも多く取り上げられるようになりました。

「フード」と「テック」を融合させることによって、新たな産業が生まれると期待されています。

経産省の「STEAMライブラリー」というプラットフォームで、あのZ会グループが作ったという食育×フードテックの動画教材が無料公開されているというので、学校での食育でフードテックがどう扱われているのか興味を持ち、動画講座をみてみました。

ほぼ同じ内容の音声配信はこちらでお聴きいただけます。

![]() standFM 「サカイ優佳子の 食卓で世界旅行」

standFM 「サカイ優佳子の 食卓で世界旅行」

*フードテックについては、「フードテック革命」という本に詳しいです。

この本を読んだ感想は以下のブログに書いていますので、ご興味のある方はお読みいただけたら嬉しいです。

目次

1 STEAMライブラリーって何?

2 「食育×FoodTech」の動画を見てみました

ベトナムの肥満の問題と、給食という仕組み

代替肉や培養肉について

完全食という考え方について

プログラミングでクッキーを焼く?

3 最前線の話を聞くことの意義

目次

1 STEAMライブラリーって何?

2018年に文科省が掲げた一人一台端末を持つという「GIGAスクール構想」を中心に、政府は今、関係省庁をあげて学校現場のデジタル環境の整備を進めています。

文科省該当ページはこちら→「GIGAスクール構想について」

その一つが、経産省のSTEAMライブラリーというプラットフォームです。

Science(科学)

Technology(技術)

Engineering(工学)

Arts(人文社会・芸術・デザイン)

Mathematics(数学)

の頭文字をつなげて、STEAMとし、AIと第四次産業革命の世紀に価値を生み出す力を養うために、学びを「より学際的で、創造的社会的な学び」へとシフトさせていく(=「学びのSTEAM化」)ために、企業・研究機関が参画して始まりました。

→(参照)「STEAMライブラリーとは」

「食」で検索してみると、「食育×FoodTech」というビデオの他にも

2 「食育×FoodTech」の講座をみてみました

STEAMライブラリー「食育×FoodTech」の目次

「食育×FoodTech」のビデオを、みてみました。

全部で8コマの授業があり、それぞれに1〜4本のビデオが収録されています。

また、先生用に授業スライドと授業構想カードが用意されていて、すぐにも授業に活かせる作りです。

8コマの内容は、こんな感じになっていました。

2 ベトナムにおける食の実態と社会課題

3 日本のすごい仕組み「給食」と「栄養士」

4 フードテックの最前線(1)20年後肉がたべられなくなる?なぜそれが起きるのか?

5 フードテックの最前線(2)20年後肉がたべられなくなる?それを防ぐ驚異のテクノロジーとは?

6 フードテックの最前線(3)「完全食」へのチャレンジ

7 フードテックの最前線(4)プログラミングでクッキーが焼ける?オーブンをプログラミングで制御する

8 食と様々な教科の連携

ベトナムの肥満の問題と、給食という仕組み

2では、ベトナムでの子どもたちの肥満の問題にふれ、それが「太っていることが健康的だ」という親の間違った認識からも来ていることが語られます。

そこから次の3に繋がり、日本の給食、食育がしっかりしていることで肥満が防げる側面もあることが示唆されます。

3では、日本の給食の素晴らしさについての紹介のあとに、アメリカやフランスの給食についても紹介されていました。

給食という仕組みが当たり前ではないことに、意識をむけて欲しいということのようです。

フランスの給食は保護者として一年間経験しました。

1999年のことなので、だいぶ前ですが。

テーブルマナーについても厳しく指導され、前菜、メイン、チーズ、デザートという形式が頑なに守られているのも面白いと感じたものです。

そして、毎日2時間のお昼休み。

家に戻って食事をすることもでき、親が連れ出せばレストランで食事をしてまた学校に戻ることも問題ありませんでした。

このビデオでも紹介されていましたが、日本の給食は栄養面では様々に考えられているものの、食べる時間がたった15分というのが、やはり気になるところでした。

代替肉や培養肉について

4〜5では、カップヌードルの「謎肉」とは何か、なぜ「謎肉」が生まれたのか、不二製油がなぜ大豆ミートを作ったのかなどが語られ、また、東大の竹内昌治教授の代替肉の研究についても、紹介されています。

なぜこうした動きがあるのか、その背景がわかりやすく説明されていて、好感が持てました。

2020年の夏、オンラインながら、少人数で竹内教授のお話をじっくり伺う機会をいただきました。

(この時のことについては、旧ブログに書いています。「培養肉研究の最前線のお話を伺いました」)

その時に伺ったお話のエッセンスが(技術的な詳細は別にして)ほぼ網羅されているビデオになっています。

機械工学というのは、その人の意思に関係なく、それを使う(この場合は食べる)ことが、社会や個人にとって良いことにつながる発明を目指す分野だというお話が、今回も印象に残りました。

また、このビデオの中でも語られていた、不二製油の有楽町のポップアップショップ。

大豆ミートやソイウニ、ソイラザーニャなどを食べることができると聞いて、実は私も訪れました。

(その際の印象を、下のリンクのブログに書いています)

正直なところ、美味しい、また食べたい!とは思えませんでしたが、こうした分野はどんどん進んでいくのでしょう。今後に期待です。

完全食という考え方について

「これさえ食べれば、全ての必要な栄養が摂れる」的な考え方には、私はあまり共感できないのです。

ここでは、ベースフードという会社が紹介されていました。

こうした意味での「完全食」を突き詰めると、サプリさえ飲んでいればいいやということにもなりかねず、食事とはどういうものかに対する根本的な考え方が相容れないとも言えるからです。

そして、今現在の栄養学でわかっている範囲では完全食かもしれませんが、数年後には全く違うことになっている可能性もあることに危惧を抱かざるを得ません。

例えば、少し前までは、食物繊維はゴミのようなものと考えらていたのですから!

でも、一方で、こうした「完全食」は、もしもの時や、どうしても忙しくて食事の用意がままならない時など、緊急避難的には必要なものかもしれません。

なぜこうした商品を創ろうと思ったのかという、開発者の想いを直接(ビデオを通してではありますが)聞くことができるのは、とても良いことと思いました。

3 最前線の話を聞くことの意義

今現在、社会で起きている動きを、現場の最前線にいる人たちの生の声として見る、聞くことができるのは、やはりすごいことだと感じました。

動画だからこその力があると思いました。

子どもたちにとって、こうした動きの背景にある社会課題を知ることと同時に、働く人たちの想いに触れることができるのは貴重なこと。将来の職業選びにのきっかけになるかもしれません。

STEAMライブラリーは、子どもだけではなく、保護者も一緒に見ることを想定して作られているとのことです。

無料で公開されているので、あれこれ見てみようと思います。

コメントを残す