フェーズフリーという言葉を聞いたことはありますか?

「食料を備蓄しましょう!」と言っても、なかなか進まない現実。

- ふだん食べるもの以外にお金がかかる

- ふだん食べるもの以外を置いておく場所を確保しなければならない

- そもそもどこでどんなものを買って備えれば良いのかわからない

「だから進まないのではないか?」と、防災の専門家として活動を続けてきた、一般社団法人フェーズフリー協会の佐藤唯行さんが考え、2014年に提唱したのが「フェーズフリー」という考え方です(フェーズフリー協会では食だけを対象としているわけではありません)。

確か2018年ごろ、「乾物はまさに食のフェーズフリーですね」と佐藤さんとお話をさせていただきました。

私が代表理事を務める一般社団法人DRYandPEACEは、フェーズフリー協会のアクションパートナーとして登録させていただいています。

乾物防災食講座は、2018年から開催し、講師の養成もしています。

フェーズフリーとはどんな考え方なのか、乾物をどう活かしていくのか、などを、以前開催した講座の実例をご紹介しながら書かせていただきます。

フェーズフリーとは?

先にも書いたように、フェーズフリーは「家庭での備蓄が必要だとこれだけ言われているのに、なぜ備蓄が進まないのか?」そんな疑問から生まれた考え方です。

英語でPhase Freeと書きます。

日常と非日常という二つのPhaseを分けて考えるのではなく、その間の垣根を取り去る(フリー)ことで、こうした問題を解消しようとするものです。

具体例をあげれば、例えばトヨタのプリウスは

- 日常時 燃費がいい、環境にいい

- 非日常時 電池として使うことができる

という価値を持ちます。

食でいえば、普段の食卓でも、もしもの時にも、手軽に美味しく料理できるもの。

乾物は、まさにそうしたものの一つだと思うのです。

乾物を備蓄するメリットは?

乾物とは

乾物とは

「食べものから水分を減らすことによって、常温で長期保存が可能な食材」

と私は定義しています。

従来の非常食と呼ばれるものに、乾物というチョイスを加えることで、より良い備蓄が可能になると思うのです。

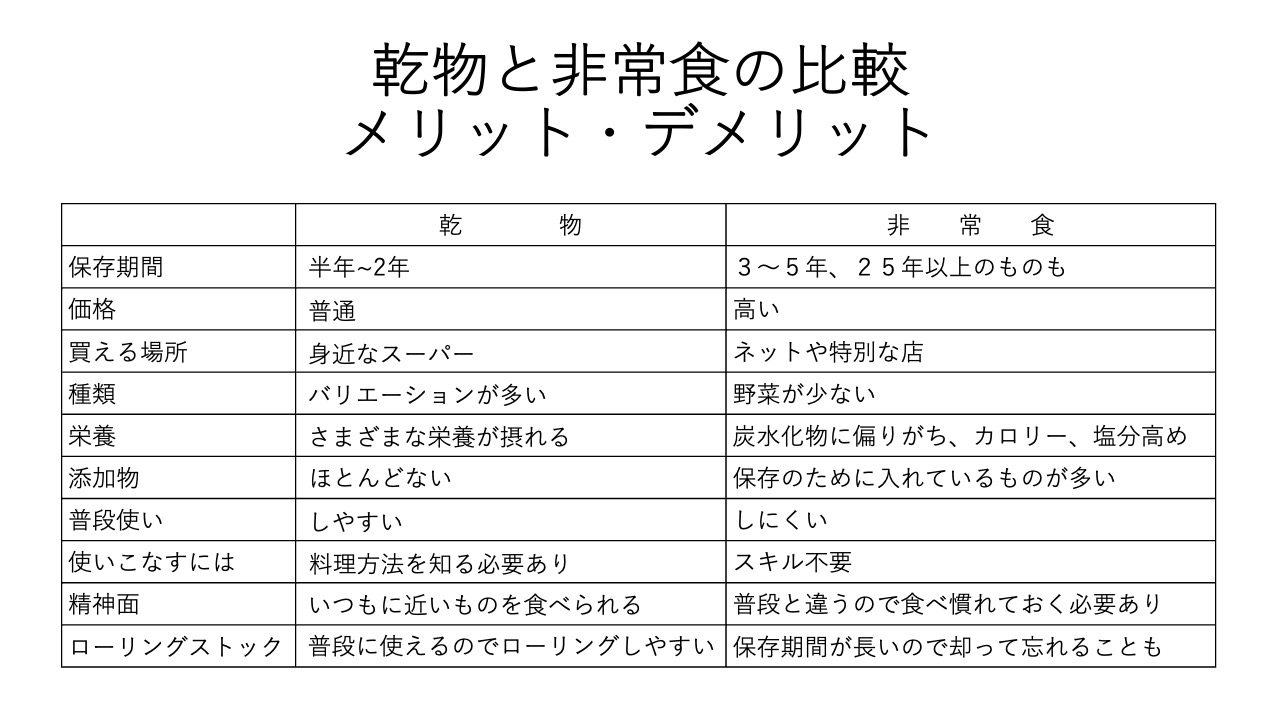

下の図に、乾物と非常食のメリット、デメリットをまとめてみました。

非常食としてデザインされたものに比べると、乾物の賞味期限は半年から2年ほどと短いです。

非常食としてデザインされたものに比べると、乾物の賞味期限は半年から2年ほどと短いです。

でも、食べたら補充する「ローリングストック」という考え方で備蓄すれば、半年は十分長いと言えます。

近くで買える、種類が豊富なので栄養バランスをとりやすい、普段使いしやすいなどが長所としてあげられる反面、使いこなすには、若干のリテラシーが必要です。

添加物がほぼないことは、特にアレルギー持ちの家族がいる場合は、大きなメリットになるでしょう。

乾物をもしもにも活かすための基礎知識

乾物をフェーズフリーな食として機能させるためには、やはり最低限の基礎知識は必要です。

例えば

- どれがそのまま、あるいは戻すだけで食べられるのか。

- 火を通す必要がある乾物はどれか。

- どの乾物に主にどんな栄養が含まれているのか。

- どのくらい戻せばいいのか。

こうしたことを把握していれば、もしもの時に迷わず使え、栄養バランスの良い食事を作る事もできます。

それには、やはり普段から使い慣れていることが必要です。

- 乾物は和食の煮物ばかり

- 面倒くさそう

という先入観をお持ちの方もまだまだ多いのですが、

- 乾物のほとんどは20分で戻る

- 水ではなく「水分」で戻す

- 乾物は和洋中エスニックとさまざまな料理に使える

ということを、講座では具体的にお伝えしています。

日常の料理に乾物を使い始めると、実はとても調理が楽に、時短になることに気づくはずです。

講座でご紹介する料理例

例えば

<包丁不要、加熱も不要の3品>

- オレンジジュースで戻した干し人参と寒天のサラダ

- 豆腐で戻したドライフルーツと青菜の白和え

- 切り干し大根、わかめ、ツナ缶の混ぜるだけ和えもの

<包丁不要、加熱は必要な1品>

- 1つの鍋で完成、捨てる水なしスピードパスタ

最初の3品は手を動かすのは合計で6〜7分。

待つこと20分で、ポリ袋の中で調理ができます。

生ゴミはゼロ。

料理のご紹介の他に

この講座では、

- 備蓄に向く乾物の選び方

- それぞれの乾物の主な栄養

- それぞれの乾物の使い方

などを学んでいただく他、ご自身やご家族の好み、ふだん買い置きしているものを考慮した上で、どんなものを揃えていったらいいかを考える課題にも取り組んでいただきます。

備蓄は、その家ごとに千差万別であるべきなのです。

赤ちゃんや幼児がいるお宅、高齢の方と同居されている場合、アレルギーを持つ人など家族構成もそれぞれです。

また家族の好き嫌いを無視して、一律に備蓄しても仕方がありません。

この最後のワークが、そんな気づきに繋がったら、、といつも感じています。

乾物防災食講座に参加してくださった方々のご感想の中には、こんなことも。

- 乾物は思った以上に使いやすいので驚きました

- 備蓄に関する憂いが一掃されました

- 教えていただいたレシピは、どれも防災食とは思えない美しさ

- 工夫することが楽しいと思えました

- 偏りメニューの改善に使っていきたいと思います

- 毎日の食卓に、手早くできる乾物メニューをもっと知りたいと思いました

- ゴミが出ないのに驚き!

- 防災の為の備蓄ととらえていたものの考え方が激変するような内容

- アイディア次第で様々な料理ができることに感動

- 先生の知識が豊富で、乾物以外にも学びがたくさんありました

- 火を使わずに食べられるものがこんなにあるなんて!

- テンポがよく、小ネタも多く、時間があっという間にすぎました

- 普段から乾物を料理して好みの味を見つけておこうと思いました

乾物についてもっと学んでみたいという方は、乾物に関する情報だけが届くメルマガをぜひご購読ください。

乾物防災食講座についての詳細、お申し込みはこちらをご覧ください。

平均開封率50%を超えるメルマガ

の読者登録はこちらから

コメントを残す