煮干し出汁、美味しくとっていますか?

出汁を取った後の煮干しを、どう食べたらいいかわからないという方も多いですよね。

煮干しの選び方、出汁の取り方、だしがらアレンジレシピまでをお伝えしますね。

目次

サステナブル料理研究家、一般社団法人DRYandPEACE代表理事のサカイ優佳子です。

2011年からは特に、現代のライフスタイルに合わせた乾物の活用法の研究、発信に力を入れています。

食品ロス削減、省エネ、もしもの時の備えになり、そして意外かもしれませんが、料理を時短にしてくれるのが乾物。

いいことだらけの乾物を、ふだんの食卓に取り入れる方法を、このブログでもいろいろお伝えしています。

乾物に関する役立つ情報満載の無料メルマガを書いています。

ぜひ、乾物仲間になってくださいね!

![]() 「乾物ってこんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

「乾物ってこんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

煮干し、使っていますか?

実は私、煮干しとはあまりご縁がないまま長年過ごしてきました。

でも、乾物を研究し始めてから、煮干しの魅力に気づいたんです!

まずはダシの美味しさ(ラクで美味しいダシのとり方があるんです。後述)。

そして、魚料理の素材としての煮干しの可能性にも目覚めてしまいました。

もう煮干しなしの生活には戻れない!!

このブログを読み終わる頃には、「そういえば煮干しあったな」と思って料理を始めてくれたり、「煮干し、買いに行こう!」と思ってくれたりする人がいるといいなあ〜と思いつつ、、、。

1 煮干しとは?煮干しの作り方

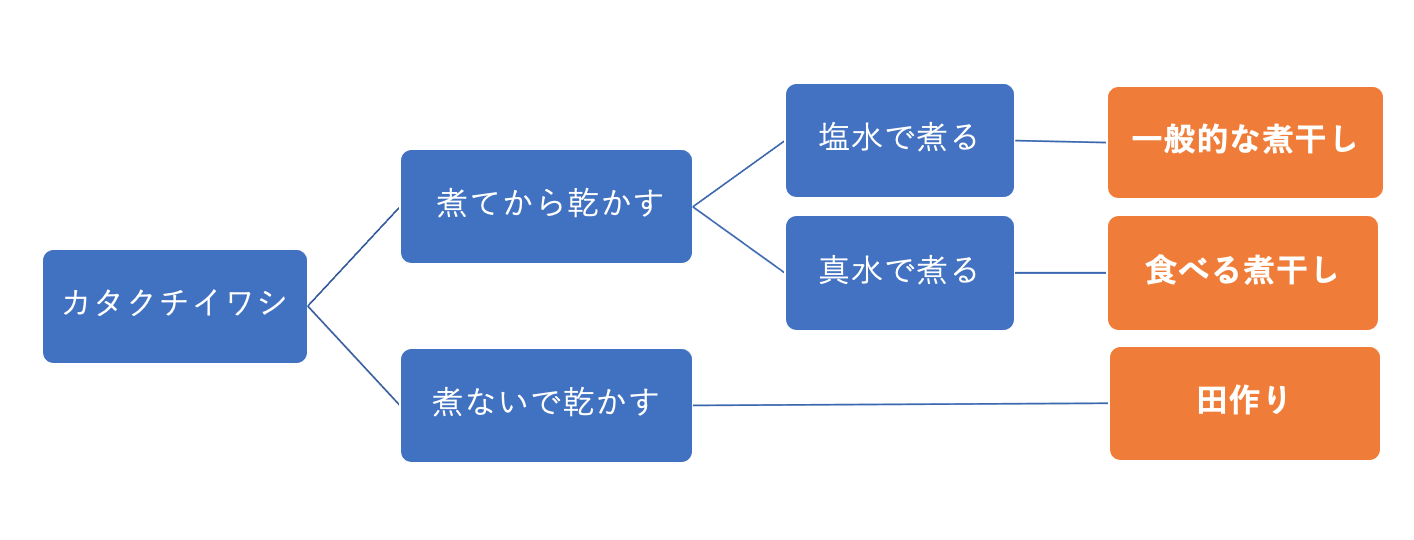

煮干しは、魚を塩水で煮てから乾燥させたもの。なので、実はいろいろな種類があるんです。

煮干しとは、魚を塩水で煮て乾燥させたものです。

煮干しには、上の写真にあるように実はいろいろな種類があるのですが、一般的には、カタクチイワシを原料とするものが煮干しという認識の方が多いのではないでしょうか。

西日本では「いりこ」と呼ばれることが多いようですね。

一般的な煮干しと、食べる煮干し、田作りの違い

お正月料理に使われる田作りもカタクチイワシが原料です。

塩水で煮ることなく、生から乾かして作る点で、煮干しとは違います。

また、最近スーパーでもよく見かける食べる煮干しは、真水で煮てから乾かしています。

塩水で煮る理由

さて、なぜ魚を塩水で煮るのでしょうか。

魚を煮る理由

- 腐敗を防ぐ

- タンパク質を凝固させる

- 加熱によって酵素が失活することで、旨み成分イノシン酸の分解を止める

魚を塩水で煮る理由

- 塩で煮ることで、真水で煮るよりも長持ちする

詳しくは別記事にて書いていますので、ご参照ください。

2 カタクチイワシの煮干しの種類

カタクチイワシの煮干しにも2種類あるんです

青口(アオクチ)と白口(シロクチ)

| 青口 | 白口 | |

| みた目の違い | 背の部分が青黒い | 銀白色 |

| とれる場所 | 外海(波が荒いところ) | 内海(波が穏やかなところ)、例外あり |

| 出汁の味わい | 力強い | 柔らかく甘みがある |

青口と白口の見た目の違い

最も一般的な煮干し、カタクチイワシの煮干しにも、実は2種類あります。

青口と白口と、それぞれ呼ばれます。

青口は、背の部分が青黒いもの、白口は、白っぽいものです。

青口と白口のとれる場所の違い

同じカタクチイワシなのに、生息する場所で姿形が変わるというのです。

青口は、千葉、茨城などの太平洋沿岸や、京都や山口などの日本海沿岸、いわゆる外海(ソトウミ)、波が荒い場所でとれます。

白口は、内海(ウチウミ)と呼ばれる瀬戸内海沿岸、長崎などの、比較的波がしずかな地域でとれます。

ただ、例年11月ごろに千葉の九十九里海岸でとれるカタクチイワシは白口になるというのです。不思議ですよね。

青口と白口の味わいの違い

青口は、力強いダシがとれ、白口は柔らかく上品なダシになります。

東は青口を好み、西では白口が好まれるのが一般的な傾向です。

大きさの違いによる分類

| 大羽 | 中羽 | 小羽 | |

| 乾燥前の大きさ | 10cm以上 | 8〜9cm程度 | 6~7cm程度 |

青口と白口という分類の他に、煮干しは、大きさによって、大羽(オオバ)、中羽(チュウバ)、小羽(コバ)という呼び方で分類されます。

乾かす前の原料としてのカタクチイワシの大きさで、小羽で6~7cm、 中羽で8~9cm、大羽で10cm以上が標準とされています。

(水産研究教育機構HP 「煮干しいわし」参照)

大きくなるほど脂肪が多く、濃厚なダシが取れますが、その分酸化も進みやすいため保存には注意が必要です(後述)。

3 質の良い煮干しの選び方

表情豊かな煮干したち

見た目で見分ける煮干しの品質

さて、質の良い煮干しを目で見て選ぶには、以下のようなことに注意してください。

- 黄色く変色していないこと

- 割れたり傷がついたりしていないこと

- 背が「へ」の字に曲がっていること

黄色く変色していないこと

魚に含まれる脂肪分が酸化することで、煮干しは黄色く変色します。

なので、まずは色をチェックしてみてくださいね。

脂肪が酸化した煮干しでダシをとると、生臭さが出やすくなります。

また、脂肪が酸化することで、旨味のもとである遊離アミノ酸が減少するとするデータもあります。

![]() 「脱酸素包装による煮干しイワシの遊離アミノ酸の保護」(干葉水試研報,ぬ50,53-56, (1992))

「脱酸素包装による煮干しイワシの遊離アミノ酸の保護」(干葉水試研報,ぬ50,53-56, (1992))

割れたり傷がついたりしていないこと

煮干しの品質は、原料となる魚の鮮度で決まるとされます。

カタクチイワシは、鮮度が落ちると腹が割れます。

なので、その加工品である煮干しも、腹が割れているものは鮮度が落ちた魚を使った可能性が高いと考えられます。

また、水揚げの際に機械で吸い上げる衝撃でも、魚の腹が割れたり傷がついたりします。

丁寧な業者さんは、魚を手作業ですくい上げるところもあるほどです。

生きたカタクチイワシに含まれるATPという物質が、死後うまみのもとであるイノシン酸に変化していきます。

魚がストレスを受けるとATPが減少することが知られています。

それを少しでも防ぐための丁寧さなのです。

背が「へ」の字に曲がっていること

「く」の字という方もいますが、私には「へ」に見えます(笑)。

要するに、背側が盛り上がっていることが大事なんですね。

そういう形の煮干しほど、魚の鮮度が良いうちに加工されたものなのだそうです。

乾燥方法で見分ける煮干しの品質

見た目だけではわからないこともあります。

パッケージに乾燥方法が書いてあれば、それも参考にしてみてください。

- 天日干しより機械乾燥の方が旨味が強い

- 温風乾燥より冷風乾燥の方が酸化しにくい

意外と感じる方も、いらっしゃるかもしれませんね。

天日干しより機械乾燥の方が旨味が強い

昔は天日乾燥をしていましたが、現在は、乾燥機で乾かすことが多くなっています。

「やはり天日干しの方がいい」と思う方もいるかもしれませんが、築地の乾物店、伏高さんのブログには、以下のように書かれています。

4月から9月の直射日光は 紫外線が強すぎるので、煮干に悪影響を及ぼします。秋の彼岸から春の彼岸までの日差しは煮干 にとってちょうど良いとされています。(築地 伏高さんのブログ 「もっと詳しい煮干しの話」)

また、煮干しを主に扱っているマルカイフーズ株式会社さんのHPにも、以下のように書かれています。

煮干に含まれる油分は紫外線に弱く、煮干のうまみ成分であるイノシン酸も紫外線で分解してしまうので、機械乾燥の煮干をお勧めします。(マルカイフーズ株式会社「煮干の紹介」)

温風乾燥より冷風乾燥の方が酸化しにくい

機械乾燥の中でも、冷風の方が酸化しにくいそうなのです。

これも伏高さんのページに、以下のような指摘があります。

冷風乾燥の方が温風乾燥より煮干の酸化の程度が 低く仕上がります。(築地 伏高さんのブログ 「もっと詳しい煮干しの話」)

煮干しのプロたちの意見によれば、機械乾燥をしたもの、それも冷風乾燥したものを選ぶということになりますね。

酸化防止剤添加は品質に関係するのか

煮干しには、酸化防止剤が添加されているものも多く見かけます。

魚に含まれる脂肪は加工後も酸化が進むため、それを防止するために添加されています。

これについては、専門家の間でも意見が別れるようです。

生産者さんや乾物屋さんの中には「***(場所の名前)の環境によって、完全無添加の自然食品として提供できます」とするところもあります。

一方で、伏高さんは、「煮干の安定供給のためには、 酸化防止剤は必要悪だと考えています。」とされています。

イワシを煮ている段階では酸素に触れませんが、干す段階では酸素に触れてしまいます。 ここで酸化防止剤を添加しないと、必ず、酸化が進行した煮干が出来上がる訳です。

(中略)出来上がった製品は、通常、冷凍庫に保管されながら、製造家~流通業者~小売店へと流通します。

ここで問題となるのは、冷凍庫で保管されていても、速度は遅いのですが、 煮干の酸化は確実に進行するという事実です。

(中略)無添加の煮干は酸化に全く無防備ですから、 普通の煮干に比べて明らかに酸化が進んだ状態で出荷されます。

(築地 伏高さんHP 「煮干しの添加物は必要悪!?」)

さらに、伏高さんは、酸化防止剤を使わないためには、「無酸素状態で煮干を乾燥させ、出来上がりを無酸素状態で流通させれば良い」とし、そうした実験がすでに千葉の水産試験場で技術的には成功していることを紹介しています。

でもコストが問題で実用化に至っていないようです。

研究レポートを見つけましたが、1992年の研究発表なのに未だ実現していないとなると、やはり現実には難しいということでしょうか。

![]() 「脱酸素包装による煮干しイワシの遊離アミノ酸の保護」(干葉水試研報,ぬ50,53-56, (1992))

「脱酸素包装による煮干しイワシの遊離アミノ酸の保護」(干葉水試研報,ぬ50,53-56, (1992))

売り切れごめんの無添加煮干し

「手に入った時は売り切れご免で売りますが、無いときはまったく無い」ことを了承してくれる方には売ります!ということで、伏高さんのHPには、無添加煮干しの販売サイトもあるのです。

「すべては漁次第です」という一文が添えられています。

ここまでする姿勢、そして消費者にちゃんと知ってもらおうという姿勢に、「さすがプロ!」と、ちょっと感動してしまいました。

4 煮干しの保存方法

黄色く変色してきた煮干し

- できるだけ空気に触れないように密封

- 酸化防止剤無添加の場合は、冷凍あるは冷蔵

酸化を遅らせる保存法

上にも書いたように、酸化が進むと、煮干しは黄色く変色し、味が落ちて魚臭さも出てきます。

酸化防止剤無添加の場合は特に、冷凍あるいは冷蔵することで酸化の進行を遅くすることをおすすめします。

酸化防止剤を使っているものであっても、できるだけ空気に触れないように密封して保存してください。

酸化してしまった時の対処法

もし黄色く変色してきても食べられない訳ではありませんが、魚臭さが気になるようなら、フライパンなどで乾煎り(カライリ 油を引かずに火を入れること)することで、臭いを抑えることができます。

試してみてくださいね。

5 簡単美味!煮干しダシのとり方

煮干しダシといえば、やっぱりまずはお味噌汁ですよね

煮干しダシは、一般的には、頭とはらわたをとって30分から一晩ほど水に浸してから煮出すとされることが多いようです。

静岡県にある出汁専門店「おだし香紡」さんが運営する「まいにち、おだし」というサイトによれば、頭やはらわたを取り除く理由は以下とのことです。

頭を取り除く理由

エラを取り除くためです。エラには毛細血管が集まっており、血液を多く含んでいますので、煮出したときに魚臭さが出たり、出汁が濁ったりします。腹わた(内臓)を取り除く理由

腹わたを取り除かずに煮出すと、出汁に苦味や魚臭さが出やすくなります。魚は成長するにつれ、脂肪や内臓の割合が増えます。大きい煮干しであればあるほど、内蔵(ママ)を取り除いた方がよりすっきりとした出汁がとれます。

(まいにち、おだし「煮干しの頭と腹わた(内臓)を取り除く理由」)

ここで気づくのは、どちらも「煮出す」と魚臭さや苦味がでるというところです。

ということは、煮出さないのなら、頭やはらわたを除く必要はないということにもなるのではないでしょうか?

実際私は、ここ何年も水出しの方法をとっています。

冷蔵庫で水出しする方法

- 1リットルの水:20〜30gの煮干し

- 8時間ほどおく

- 加熱する前に、煮干しを取り出す

具体的には、一リットルの水に対して20〜30g程度の煮干しをそのまま入れて冷蔵庫で保管しているのです。

7〜8時間ほどもたつと、すっきりと美味しいダシが取れます。

煮出す前に、煮干しを取り出してしまえばいいのです。

母にもこの方法を教えたら、簡単でスッキリおいしいと驚いていました。

そうして取り出した煮干しをどう活用するか、アレンジ料理をご紹介しますね。

6 ダシがら煮干しの利用法

バーニャカウダソースに

ダシがらの煮干しで作ったバーニャカウダ

ダシをとった後の煮干しは、お味噌汁に具として入れて食べてしまう人もいるかもしれませんが、一方で捨ててしまう人も少なくないと思います。

でも捨てるのは、もったいない!

ネットにも、「乾燥させてからふりかけに」、「乾煎りして水分を飛ばしてからオイルサーディンに」など、いろいろなアイディアが掲載されています。

でも、私のイチ推しはバーニャカウダに変身させることです。

バーニャカウダ、一時かなり流行ったので、お店で食べたことがある方も多いのではないでしょうか。

農水省のHPによると、こんな説明になるようです。

「バーニャ・カウダ」は、イタリアの北部、ピエモンテ地方の代表的な郷土料理です。

「バーニャ」はソース、「カウダ」は熱いという意味。

名前の通り、「フォイョ」と呼ばれる小鍋で温められた熱々のソースに、生野菜や茹でたいも類をディップして食べます。

(農水省HP 「バーニャカウダとはなんですか?」)

煮干しのバーニャカウダを料理教室でご紹介すると、「2週間で3回作っちゃいました!」「これを作るために煮干しダシをとるようになりました」「バーニャカウダ常備します!」などのご感想をよくいただきます。

ざっくりした作り方はこんな感じです。

ダシがらの煮干しの水気を切って、フードプロセッサーで細かくする。

小鍋に煮干しを入れ、潰したにんにくとオリーブオイルを煮干しが浸るくらい加えて弱火にかける。

にんにくのいい香りがしてくるまで、かき混ぜながら加熱する(3〜5分程度)。

牛乳か生クリームを少量加え(これでまろやかになります)、温かくなったら塩で調味する。

バーニャカウダはアンチョビで作りますが、アンチョビの原料は煮干しと同様カタクチイワシ。

アンチョビは、それを塩漬けにしたものなので、煮干しで作る場合は塩分を補う必要があります。

特にダシをとった後だと、ダシに塩分も移っているのでなおさらです。

ダシがらは柔らかくなっているため、ダシをとっていない煮干しよりも作りやすいし、できあがりも滑らかで美味しくなるんですよ〜。

このソースの使い方は、例えばこんな感じです。

生の野菜や、茹でたり蒸したりした野菜につける。ベイクドポテトにもぜひ!

ダシがら煮干しでバーニャカウダ。野菜をたっぷり添えて

パンに塗ってトーストして、アンチョビガーリックトーストにする。

オレガノもふってみました

パスタのソースとして使う。

お湯で割って洋風のスープにする(野菜類をさっと炒めて煮てから、味付けに入れるのがオススメです)。

バーニャカウダを、ぜひとも作ってみていただきたい。

食品ロス削減にもなりますよ!

朝日新聞に以前とりあげていただいた記事が、ネットに掲載されています。

詳しいレシピを知りたい方はこちらをご覧くださいね。

![]() 朝日新聞DIGITAL 「春の肴ごはん 煮干しのバーニャカウダ だしがらで絶品ソース」)

朝日新聞DIGITAL 「春の肴ごはん 煮干しのバーニャカウダ だしがらで絶品ソース」)

ダシがらも加えて濃い味の煮物に

ウチの定番、煮干しと大根の煮物

こちらは、我が家の定番の煮物です。

生姜の薄切りと豚バラ肉を油で炒めてから、大根とインゲン(あるいはシシトウなど)を炒め合わせ、煮干しダシを煮干しごとひたひたに(かぶるくらいに)加えます。

みりんと醤油1:1くらいで調味して、大根が柔らかくなるまで蓋をしてコトコト煮ます。

一度火を止めてしばらく味をなじませてから食べると、さらに美味しいですよ。

煮干しもすっかり柔らかくなって、頭ごと食べられます。

こういう濃いめの味付けだと、頭やはらわた入りの煮干しでも臭みは気にならず、むしろ強い旨味として感じられるんですよね。

お試しください。

まとめ

煮干しは、黄色く変色していないもの、割れや傷が少なく、背が「へ」の字に曲がっているものを選びましょう。

天日干しより、冷風機械乾燥したものを選びましょう。

保存は密封して空気に触れないように。常温でも保存できますが、冷凍がベストです。

水出しなら、頭も内臓もとらずに簡単美味。

ダシがら煮干しも捨てずに美味しく食べて、食品ロスを削減しましょう(イチ推しはバーニャカウダ)。

旨味成分イノシン酸たっぷり、カルシウムや鉄分の他、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも含まれる煮干し、食卓にぜひ取り入れてみてくださいね。

今の時代だからこその乾物の活用法に関する7日間のメールレッスンを無料でお届けしています。

DRYなFOOD乾物で、世界をもっとPEACEにする仲間になってくださいね。

![]() 無料レッスンの詳細、お申し込みはこちらから「乾物ってこんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

無料レッスンの詳細、お申し込みはこちらから「乾物ってこんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

ダシがら煮干しで作るバーニャカウダのレシピは、この本に掲載されています。

コメントを残す