我が家の定番、カントニーズ・シュリンプ。

アメリカに25年以上住んでいた義母が、中国からきていた方に作り方を教わったというもの。

家族みんなが大好きで、娘も作り続けています。

そんなえび料理を食べながら、持続可能なえびの養殖のあり方について考えました。

(2023年8月20日 加筆修正)

目次

カントニーズ・シュリンプの作り方

カントニーズ・シュリンプの作り方は、とても簡単。

ご飯が進むおかずです。

作り方は、ざっくりこんな感じです。

- 長ネギ、にんにく、生姜をたっぷりめにみじん切りにして、油で弱火で炒めて香りを立てます。

- 豚のひき肉を加えて中火で炒めます。

- 肉の色が変わったら、殻を剥いたエビを加えて炒めます。

- 鶏ガラスープを加えて沸騰させます。

- 醤油で味付け。

- 水溶き米粉(水溶き片栗粉でも)でとろみをつけます。

- 卵を一人一個分といて流し入れます。

- 卵がふわっと固まったら出来上がり。

- 香菜や青ネギを散らして。

分量は適当で大丈夫です。

味付けも醤油だけなので、味見して量を決めてくださいね。

エビと環境汚染

「エビと日本人」という1988年に書かれた名著、読んだことはありますか?

日本人が食べているエビがどこでどんな風に育てられているのか、それが現地にどんな影響を及ぼしているのかが書かれています。

海の一部を養殖場として、少しでも多くのエビを育てたいがために、密な状態でエビを育てます。

病気にかかりやすくなるので、抗生物質を大量投与。

こうした薬剤や、一箇所に多くのエビを育てることによる排泄物の堆積などによって、その一画が使えなくなると、新たにマングローブを切り開いて養殖場とする繰り返し。

私たち日本人は、エビを食べることを通じて、インドネシアのマングローブの減少や海の汚染と繋がっています。

バナメイエビの陸上養殖について

私が住んでいる横浜では、ここ10年くらいでしょうか、バナメイエビをスーパーで見かけるようになったのは。

まだバナメイが広まっていない頃、新潟県妙高市の陸上養殖の施設を取材させていただいたことがあります。

バナメイが陸上養殖に向いているわけ

なぜバナメイ?と思ったのですが、その理由はバナメイエビの習性にあり、だったんです。

多くのエビは、海底に生息するのだそうですが、バナメイは浮いているんです。

つまり、同じ面積の工場であれば、水深を深くすることで、より多くのエビを育てることができるわけです。

この会社、その後どうなっているのかな?とHPをみてみました。

安全な国産の養殖エビを提供したいと、今はその養殖技術を国内外に広める仕事もしていました。

陸上養殖のメリット

陸上養殖のメリットは、海がなくても、市場の近くに工場を作ることができるということが一つ。

そしてもう一つが、海を汚染せずに済むということにあります。

コスト面については、取材に伺った当時はまだ未知数という状況でした。

でも、今はコンサル業も始めているほどなので、ビジネスとして成り立つ方法を確立されたということなのだと思います。

陸上養殖のデメリット

やはり一番は、電気などのエネルギーを消費するということになるでしょうか。

認証養殖場が増えている

ASC認証

Seafood Legacy Timesによれば、

2021年

- ASCで認証された養殖場の数は、前年から世界全体で20%増加

- ASC基準の社会的・環境的持続可能性の要件を満たす水産物の世界生産量が250万トンを超えた

そうです。

ASC認証というのは、Aquaculture Stewardship Councilによる認証です。

環境と社会への影響を最小限にした責任ある養殖の水産物である証とされます。

特筆すべきものとして、ベトナムで20万トン以上、エクアドルで12万トン以上のエビが、2021年のASC認証製品への需要増加に貢献した、とあります。

とはいえ、ASC認証がつくえびは、まだ世界で2.8%しかないとのことではありますが(養殖場の数の、なのか、エビの生産量の、なのか不明)。

参考 Seafood Legacy Times 「ASC認証年次レポートで振り返る、サステナブルシーフードの広がり」

残念ながら、日本では、ASC認証はまだ多くの人に知られる状況にはありません。

こうした指標が広まることで、私たち消費者も「選択」によって、未来のより良い社会のために小さな貢献ができます。

ちなみに、2022年に、ASCが、閉鎖循環型陸上養殖システムについての専用規格を新設しました。

そこには、エネルギー監視や排出量削減のための戦略策定、水産資源への悪影響最小化など陸上養殖特有の項目が含まれています。

参考 みなと新聞 「 ASCの陸上養殖新規格とは?」

粗放養殖

また、一方で、ASC認証を受けていないものでも、「粗放養殖」を取り入れるところも出てきています。

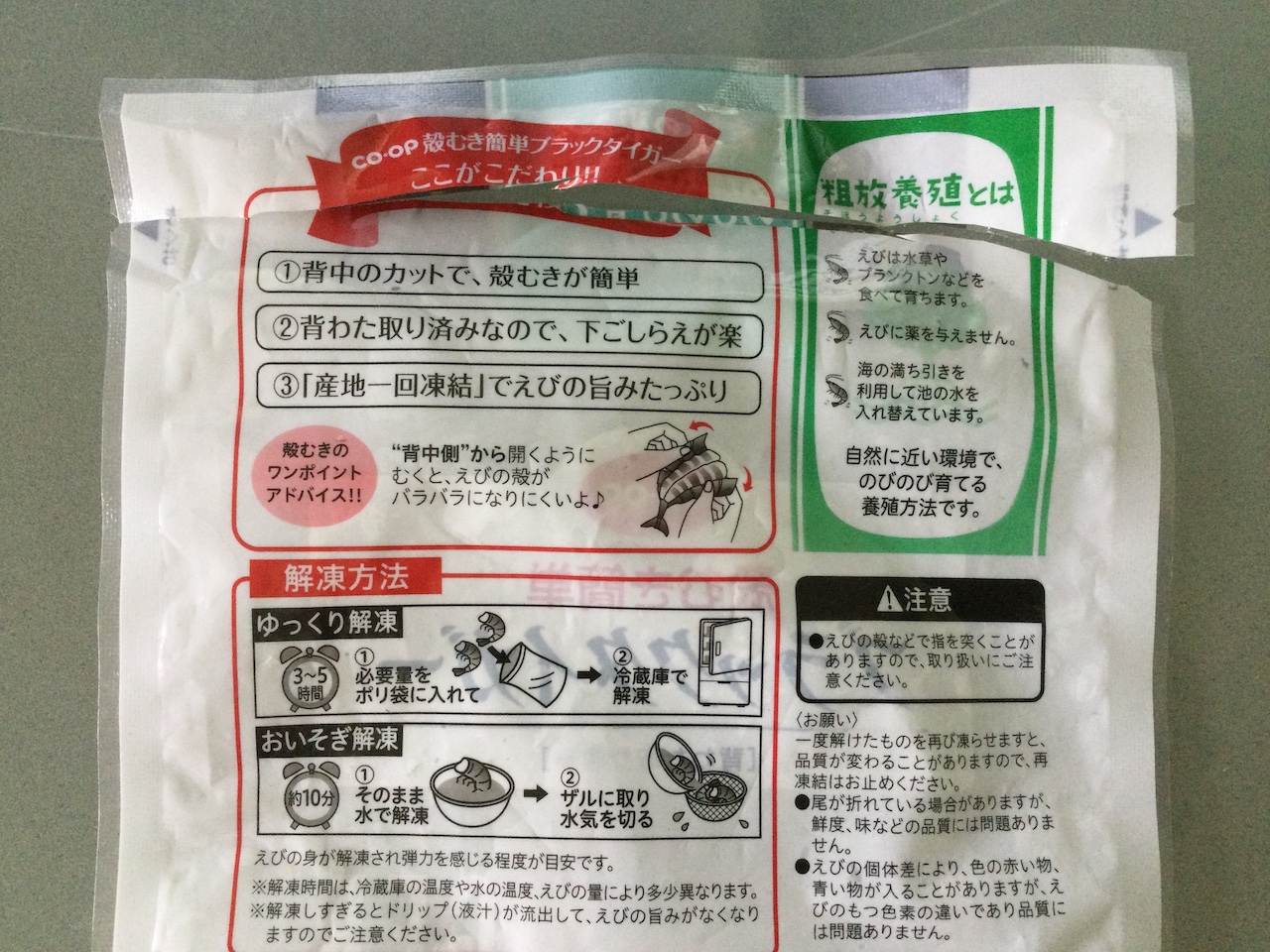

例えば、先日私が生協で買い求めたブラックタイガーは、インドネシアで粗放養殖によって作られたものでした。

- えびは水草やプランクトンを食べて育つ

- えびに薬を与えない

- 潮の満ち引きを利用して池の水を入れ替える

とあります。

らでぃっしゅぼーやのホームページの産地レポートによれば、

「現在主流になっているバナメイエビの養殖では1m²当たり、100尾ほど詰め込まれるのに対して、粗放養殖はなんと3尾程度!」

と、その密度が全く違います。

参考 らでぃっしゅぼーやHP 「エコシュリンプの産地」

4 何を買うかは、未来への一票

こうして環境に配慮した商品は、価格は高いかもしれません。

でも、安く、効率的に、大量に、と食糧生産が続けられてきたことによって、環境への負荷が大きすぎる状況になってきたわけです。

そろそろ、「飽食」の時代を捨て去り、食べられる分だけを買って大切に食べ切ることを考えていかなくてはいけないのではないでしょうか。

少なくとも、生産された食料の1/3が捨てられているというところから、変えていかなくてはいけないな、と思います。

日々の小さな行動変容が求められる時代に、私たちは生きています。

平均開封率50%を超えるメルマガ

の読者登録はこちらから

安心安全の観点からひと言。

抗生物質耐性菌の蔓延から家畜・要則現場での抗生物質使用を控える機運が広がりましたが、それもつかの間の光明で、現実は霞が関の官僚たちは天下り先確保のために化学物質を使用させる策を練っています。

養鶏分野において年間累計3万羽の提供を受け抗生物質不使用の飼料による肥育テストを実施し成功しました。続いて、エビ養殖現場において37万尾

の抗生物質不使用の餌による養殖テストに着手しました。

ところが、昨年12月に省令としてエビ養殖に際しては抗菌剤を必ず使用することが義務付けられました。抗菌剤を含まない餌を製造販売した場合は省令違反で罰せられ、養殖販売した者も同様に省令違反者として罪に問われます。

背後に厚労省と農水省の激しい利権争いを感じさせますが、そこに国民の福祉を意識させる視点はないと感じています。

悲しい現実です。

海外の著名なナチュラリストが日本訪問を避けたがる要因です。

藤原様

コメントありがとうございます。

「昨年12月に省令としてエビ養殖に際しては抗菌剤を必ず使用することが義務付けられました。抗菌剤を含まない餌を製造販売した場合は省令違反で罰せられ、養殖販売した者も同様に省令違反者として罪に問われます。」については、驚くばかりです。