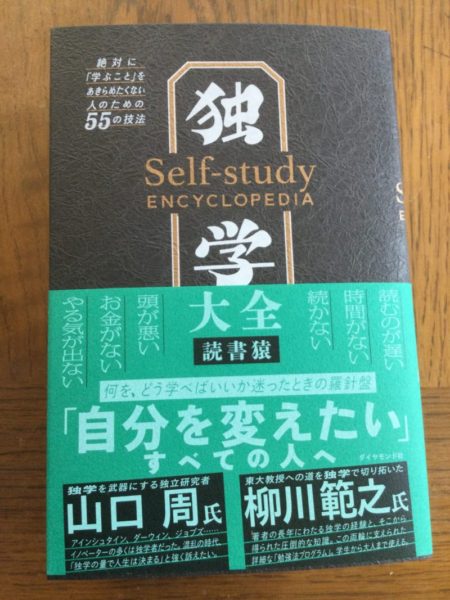

話題の本「独学大全」、「インターネットの知の巨人、読書猿による「独学のやり方」を完全網羅した1冊」というこの本を知ったのは、ネットニュースででした。先日立ち寄った書店でさっと見て、これは手元に置いておこうと購入しました。

まず読んだのは「読む」技術についての章。

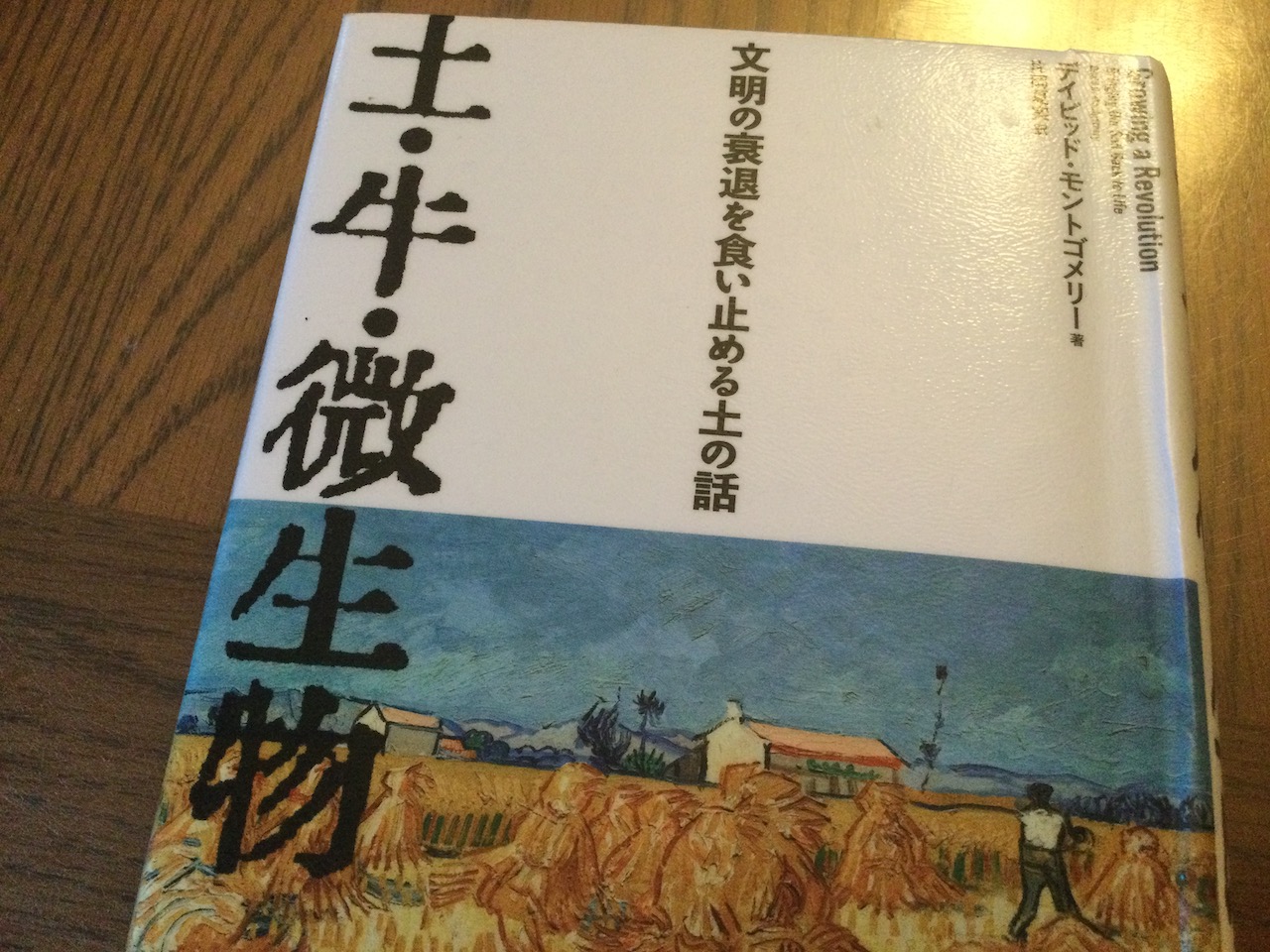

料理のレシピを作り、それを教えるという仕事をしていますが、そもそも、美味しく楽しく食べ続けていくためには、食卓の上で「美味しい!」だけではなく、食を巡る社会状況を知ることは欠かせないと考えています。

本や論文など、全てを精読する時間はないので、読む技術は大切なのです。

ほぼ同じ内容の音声配信はこちらでお聴きいただけます。

目次

1 私たちは、学び方を学ぶ必要がある

2 著者が勧める速読の方法

転読とそれに付随するものとしての捜読

掬読

問読

限読

3 シェアReadingの会はこんな風に進みます

4 学び続けることの意味

目次

1 私たちは、学び方を学ぶ必要がある

著者は、この読む技術という章を第3部「どのように学べば良いかを知ろう」の筆頭に書いています。

私たちは、学び方を学ばなければいけない、ともすれば、古い学び方から抜け出ることができずにいるという認識に立って。

読む技術を、著者は、速読、平読、精読と、大きく3つに分けています。

この速読は、私が主宰しているシェアReadingの会「食を読む」の読書法ととても近いと感じました。

2 著者が勧める速読の方法

著者、速読を以下の4つに分けています。

転読(flipping)それに付随するものとしての捜読(scanning)

意識していなくても誰もがしている読書法。本をパラパラ〜とめくること。そして、たとえば「**ページを開いて」といわれた時に、そのページを開くこと(がscanning)。

「手にしたばかりの本と、読み込んだ本とでは、転読から感じるものがわずかでも違っていることに気づくだろう」は実感。

掬読(キクドク、skimming)

必要な部分だけを選び出し読む技術。

まずは、「1ページ目から順番に全部読まなければならない」という先入観を捨て去ることが大事。

論文などは、最初に要約を書くというように形式が定めらていますが、通常の書物、特に日本語で書かれたものにはそれがないケースが多いので、技術が必要、とskimmingに役立つ例が挙げられています。(逆にいえば、書く側としても気をつけなければいけないことですね)

問読(Q&A readinig)と予読(Preview)

問いを作ってから、問いの答えを捜すように読むこと。

速く読める、理解と記憶が深まるなどの利点を挙げ、目的に応じて問いの数や密度を増減すれば良いとしています。

予読とは、初めて読む文献について、テーマは?、それについての主張(クレーム)は?、主張を根拠づけるための方法(アプローチ)とは?の3つの問いを持って書物に当たること。

限読(Timed reading)

自分で決めた制限時間で読むこと。

これを習慣化することで自分の読み方と読書スキルを再構築できるといいます。

集中力が増すとか、要点の掴み方が上手くなるとか、読める冊数が増えるとか、読まなくていい本を見分ける力がアップするとか、、。色々なメリットが。

3 シェアReadingの会はこんな風に進みます

以前ブログにも書きましたが、流れはこんな感じ。

それぞれが一冊ずつ本を用意(オンラインで開催の時はこの方式。リアルの場合、私がテーマを決めて本を持っていきます)

まずは自分が持ってきた本をざっと把握する(7〜8分→flipping、preview)

それを発表する。

他の人の発表を聞いて、その本についての質問を一つずつ投げかける。

自分に向けられた質問を、自分が選んだ本の中に探る(15分程度 skimming、Q&A reading)。

答えを発表。

そこからの対話。

問いは、自分が立てたものだけではなく、人からもらう問いもあり、時間を限っているTimed reading。

4 学び続けることの意味

「いつも何か学ぼうとしていますよね」とよく言われます。実際そうだと思います。

学び続けることの意味って何でしょう?

私にとっては、集中すること、何かを学び身に付けること、知らないことを知ること、よくわからないことがわかることが単純に楽しいからなのかなとも思うのです。

そうした時間を持つと、自分を取り戻せたような充足感があります。

逆に、そういう時間が取れないと、ふわふわと浮いているような不安な気持ちになるのです。

「独学大全」、flippingしたところ、なぜ学ぶのかについても書かれているようなので、このあと「なぜ学ぶのか?」という問いを立て(Q&A reading)、時間を決めて(Timed reading)、答えを探してみようと思います(skimming)。

シェアReadingの会「食を読む」の最新情報はこちらでご覧いただけます。

食に興味のある方、ぜひ一緒に読書を楽しみましょう。

コメントを残す