ギリシャやトルコで食べられているほうれん草のヨーグルトソース。

我が家ではお気に入りで、四半世紀以上前から冬になると作り続けています。

この料理を作るときに、食文化の違いについて、また子どもの好き嫌いについて思うのです。

平均開封率50%を超えるメルマガ

の読者登録はこちらから

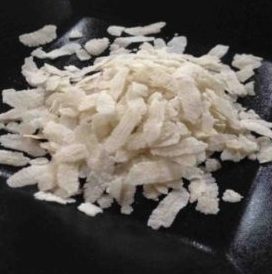

ほうれん草のヨーグルトソースのレシピ

日本でもトルコ料理、ギリシャ料理の前菜としてレストランで見かける料理ですが、トルコだとYoğurtlu Ispanakと呼ばれます。

ピタパンとともに食べられています。

作り方は家庭によって多少の違いはあるでしょうが、大まかには、

- にんにくと玉ねぎのみじん切りをオリーブオイルで炒める。

- 茹でたほうれん草は、水にさらしてから絞り、包丁で叩いてペースト状にして1に加え炒め合わせ、塩胡椒で調味。

- 皿にもった2に、塩で調味したヨーグルトをかける。

- パプリカパウダーをふり、オリーブオイルをかける。

といった感じです。

にんにく1/2かけ、玉ねぎ1/2個、ほうれん草 一把(200g程度)、ヨーグルトは1カップ弱くらいでしょうか。

玉ねぎを炒める時は、大さじ1くらいの水を加えて蓋をし、弱火で5分ほど放っておくことで火を通しています。

焦げは厳禁なので、たまに様子を見て混ぜています。

ほうれん草はシャキッと茹でてはいけない?

日本では、ほうれん草はシャキッと茹でてお浸しや胡麻和えにしますが、シャキッと茹でた歯ごたえのあるほうれん草ではこの料理は美味しくできません。

色が茶色くなってしまっては茹で過ぎですが、クタクタになるまで茹でるのがポイントになります。

ほうれん草に見る食文化の差?

我が家では、この料理はほうれん草が甘さを増す冬にしか作りません。

毎年冬に作ると「あ〜やっぱり美味しい!」と思います。

家族も大好きな料理です。

ヨーロッパ(特にイギリス)で、

「野菜がクタクタになるまで火を通していて、美味しくなかった」

という話を聞くことがありますが、逆にイギリスなどでは野菜にしっかりと火を通さないと甘みが出ないと思われているのだそうです。

食文化の違いということなのでしょう。

野菜が苦手な子もクタクタなら食べられる?

2012年にスタートした、五感で感じることを重視した食育ワークショップ「食の探偵団」のプログラムの一つとして、シャキッと茹でたほうれん草とクタクタになるまで茹でたほうれん草の食べ比べを導入したのも、こんなことからでした。(夏場はインゲンを使います)

青菜が苦手な人の中には、

「クタクタに茹でると美味しく食べることができます」

という声が意外に多いのです。

大人もですが、子どもは特に。

これは子どもの好き嫌い解消のヒントになりそうです。

日本ではシャキッが常識でも、世界にはクタッが常識のところもあります。

ほうれん草が嫌いなのではなく、「シャキッと茹でたほうれん草が嫌いなだけ」となれば、一歩前進です。

日本人の味覚が変わってきた?

この料理は私の料理教室でも紹介しています。

1995年にスタートした教室、初期の頃は半分の人に不評でした(涙)。

それが2010年代にはほとんどの人が

「美味しい!」「食べ方が新鮮!」「作ってみます」

に変わったのも興味深いところです。

1995年の日本では、ヨーグルトを塩味で食べること自体が珍しかったので、クタクタのほうれん草と塩味ヨーグルトという慣れない食べ方のダブルパンチだったのでしょう。

そんなほうれん草のヨーグルトソース。

ぜひトライしてみていただきたいなあと思います。

献立のヒント

ちなみに、2021年ほうれん草のヨーグルトソースを作ったある日のメニューは、

ほうれん草のヨーグルトソース

カリフラワーとブロッコリーのマスタードドレッシング

ビーツのホワイトバルサミコ和え

キャロットラペ

ムカゴの自家製アンチョビ&ガーリック炒め

ぶりのハーブ焼き(庭のローズマリーとベイリーフ)

バゲット

でした。

コメントを残す