2020年の5月23日に、初めて仕込んでみた豆板醤。

先日、市販の豆板醤を切らしているのに気づき、そういえば、と蓋を開けてみたら、、、。

いや〜自分で作ったものは愛おしい!

鮮烈な辛さと深みのある味わい。

なかなかに美味しく出来上がりました。

ほぼ同じ内容の音声配信はこちらでお聴きいただけます。

1 豆板醤の正体とは?

豆板醤って何から作られているか、考えたことはありますか?

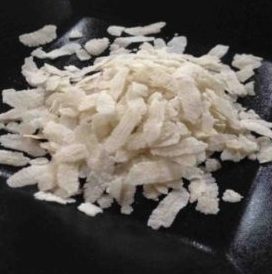

そら豆、塩、唐辛子、そして酒醸と呼ばれるもち米が原料の甘酒のような発酵食品を加えて発酵させて作ります。

酒醸は、日本でも買おうと思えば手に入るのですが、わざわざ取り寄せるのもなあと思い、代わりに米麹を使って作ってみました。

2 豆板醤の作り方

今回作った豆板醤のレシピはこんな感じ。

過去ブログに材料表が残っていました。

そら豆 130g(さやと薄皮を除いて)

粉唐辛子 10g

乾燥米麹 10g

塩 20g

水 25ml

そら豆は、柔らかめに蒸して潰し、粗熱がとれたところで、他の材料と混ぜます。

四川の唐辛子は常にストックしているのでそれを使えばよかったのですが、あとで気づきました。

使ったのは、千葉の大原の小さな直売所で、おじちゃまが自分で育てた唐辛子を粉にして販売しているもの。

かなり辛いのですが、香りも良く、立ち寄ると買っています(これもウチの常備品)。

全部を混ぜたところで味見できますので、唐辛子は少なめに入れておいて、もっと辛くしたければプラスして調整すればいいと思います。

真空ではないのですが、空気を抜くことができる容器に入れて常温に放置(下記写真参照)

ジップロックなどで空気を抜いて入れておいてもいいかも、と思いました。

一昨年の味噌作りはジップロックでやって問題なく作れたので大丈夫かと。

5月の下旬に仕込んだので、7ヶ月とちょっと。

今年のそら豆の時期には、もっと大量に仕込んでみようと思います。

調味料作りは楽しい!

タイムカプセルを開けるような気分。

食に関する情報をお伝えする無料メルマガ、ぜひご購読くださいね。

コメントを残す